Links und rechts von uns ragen die Wolkenkratzer in die Höhe. Ohne einmal zu hupen, fährt unser Taxifahrer geschmeidig über den dreispurigen Highway, der auch in der praktischen Umsetzung tatsächlich dreispurig bleibt. Wir rauschen vorbei an unzähligen goldenen Ms und Shopping-Malls und realisieren: das ist wahrhaftig nicht mehr Südamerika. Wir sind angekommen, in Mittelamerika, genauer gesagt in Panama City. Zum ersten Mal reisen wir getrennt, der Bus per Schiff und wir per Flugzeug. Ein paar Tage verbringen wir in Panama’s boomender Hauptstadt, in der restaurierten Altstadt Casco Viejo und in den eiskalten Shoppingzentren im Bankenviertel. Es gibt Autos, Fastfood, Klamotten und Apple in einer Auswahl, die es im Süden bei weitem nicht gab. Da sind wir wieder, in der modernen, amerikanischen Welt. Ein bißchen erschlägt sie uns. Vor allem die Preise! Wenn man „von unten“ kommt, ist so ein Sandwich für 6 Dollar eine echt große Nummer. Und mein Eis aus der trendigen glutenfrei-ökö-und-trotzdem-nicht-gesund-Eisdiele für 9 Dollar schlägt da schon ein, ins Budget…

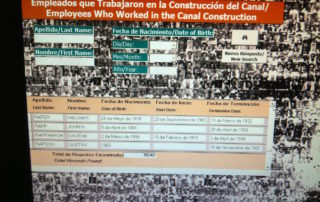

Um 1821 konnten die süd- und mittelamerikanischen Kolonialstaaten endlich ihre Unabhängigkeit von Spanien erklären. Panama blieb lange Zeit „nur“ eine Provinz Kolumbiens. Die Region mit der engsten Stelle zwischen Pazifik und Atlantik geriet jedoch schnell in den Fokus internationaler Interessen. Die ersten Investitionen der USA erreichten das Land. Eine Eisenbahn zwischen den beiden Meeren sollte reichen US-Amerikanern im Goldrausch erlauben, von Ost nach West zu reisen, ohne den ungeliebten Indianern im zentralen Teil ihres Landes bei der Durchreise zu begegnen. Panama bekam eine Eisenbahn, die USA durfte militärische Präsenz zeigen und alle waren glücklich. Um auch Schiffen die Umfahrung Südamerikas zu ersparen, bekam der französische Konstrukteur des Suez-Kanals in Ägypten, Ferdinand-Marie de Lesseps, den Auftrag, einen Kanal zu konstruieren. Leider hatte man die tropischen Umgebungsbedingungen unterschätzt, mehr als 22000 seiner Arbeiter erlagen Gelbfieber und Malaria in nicht einmal 10 Jahren. Das französische Unternehmen war gescheitert. Die USA witterten ihre Chance und versuchten, die Baurechte für den Kanal abzukaufen. Frankreich willigte ein, doch die kolumbianische Regierung lehnte ab. Und so kam es zu einem mutigen Abkommen: mit der militärischen und finanziellen Unterstützung der USA spaltete sich Panama von Kolumbien ab, dafür erhielt die US-Regierung weitreichende Mitsprache- und Nutzungsrechte der Wasserstraße, sowie eine eigene, souveräne Zone entlang des Kanals. Geboren war sie, die Unabhängigkeit Panamas und gleichzeitig die heimliche Besetzung durch die USA, die noch bis ins Ende des 20. Jahrhunderts andauern sollte. Dafür konnte das wohl größte Bauprojekt der Welt in nur 10 Jahren fertiggestellt werden, 1914 befuhr das erste Schiff den Panama-Kanal.

Ein gewaltiges Bauwerk, wie Kinder sitzen wir stundenlang auf der Aussichtsplattform und beobachten, wie die monströsen Tore sich öffnen und schließen, und wie die voll beladenen Schiffe sich in den Schleusen auf- und absenken.

Heute passieren circa 14000 Schiffe jährlich die Wasserstraße. Ein beträchtlicher Anteil unserer Lebensmittel oder importierten Artikel, die wir zuhause kaufen, sind wohl einmal durch den Kanal geschippert. 2016 wurde der Kanal sogar noch erweitert, es wurden Schleusen gebaut, die die Durchfahrt von Containerschiffen mit einer Größe von 366 Metern Länge und 49 Metern Breite erlauben, was einer maximalen Containerzahl von 14000 Boxen entspricht. Die schwimmenden Riesen zahlen bis zu 800000 Dollar für eine Passage – teure Maut!

Der Container, der uns aber vor allem interessiert, steht mittlerweile im Hafen von Colon. Er hat nicht den Weg über den Panama-Kanal genommen, sondern den direkten Weg von Cartagena nach Colon. In der schäbigen, verrufenen Hafenstadt verbringen wir nur so viel Zeit, wie nötig ist, um den Zoll und die Hafenformalitäten zu erledigen. Die Hafengebühren sind plötzlich teurer als erwartet, die Begründungen der Hafenmitarbeiter sind irgendwann egal, wir können’s nicht ändern. So läuft das eben mal wieder, es gibt keinen offiziellen Preis, die Gringos zahlen, was sie eben zahlen sollen. Einen verschwitzten, nervigen Tag lang dauert es, dann haben wir den Bus wieder, komplett und unversehrt. Einmal raus aus der Stadt genießen wir ein wenig die Pazifikküste, die schönen Strände – und flüchten schnell in höher gelegene Gefilde. Unser geliebtes, trockenes Hochland gibt es jetzt nicht mehr. Aber zumindest nachts kühlt es auch hier in den Bergen um Boquete etwas ab. Momentan ist Regenzeit, es schüttet regelmäßig aus Eimern. Ewig grüne Regenwälder erwarten uns nun. Unglaublich, wie jeder Baum selbst wieder von unzähligen Flechten überwuchert ist. Das laute Zirpen der Grillen und Käfer wird zur ständigen Hintergrundmusik. Faszinierend, wie im Regenwald noch die Natur die Fäden zieht. Und an der Küste schwitzen wir soviel wie wohl noch nie, unser neuer Lieblings-Mitreisende heißt Venti und geht hoffentlich niemals nie kaputt!

Statt Wind gibt es jetzt Wellen, da müssen wir natürlich auch auf’s Surfboard. Nach einer Anfänger-Einweisung stürzen wir uns mit den Schweizern Miri und Thomas in die Wellen, und die Betonung liegt auf dem Stürzen. Macht trotzdem furchtbar Spaß, und so verbringen wir noch ein paar ruhige Tage im menschenleeren Las Lajas am Pazifik, bevor wir Richtung Costa Rica aufbrechen…

Fazit: Der Sprung von Kolumbien nach Panama ist immens. Die Menschen sind nach wie vor sehr, sehr herzlich, wir sehen aber nur noch wenig Indigenas, wenig traditionelle Kleidung. Die meisten Panamanier (Panamäer oder Panamananier…?) sprechen ein wenig bis sehr gut Englisch. Amerikanische Foodcourts und dicke SUVs sind allgegenwärtig, vor allem in der Hauptstadt, in der sich offenbar Geld und Fortschritt konzentrieren. Richtige Highways, wenig Rüttelpisten, viel Grün und wenig Abkühlung. Am Ende bleiben uns definitiv: viel zu viele Moskitostiche und viel zu wenig im Geldbeutel – oh, wie anders ist Panama!

Hinterlassen Sie einen Kommentar